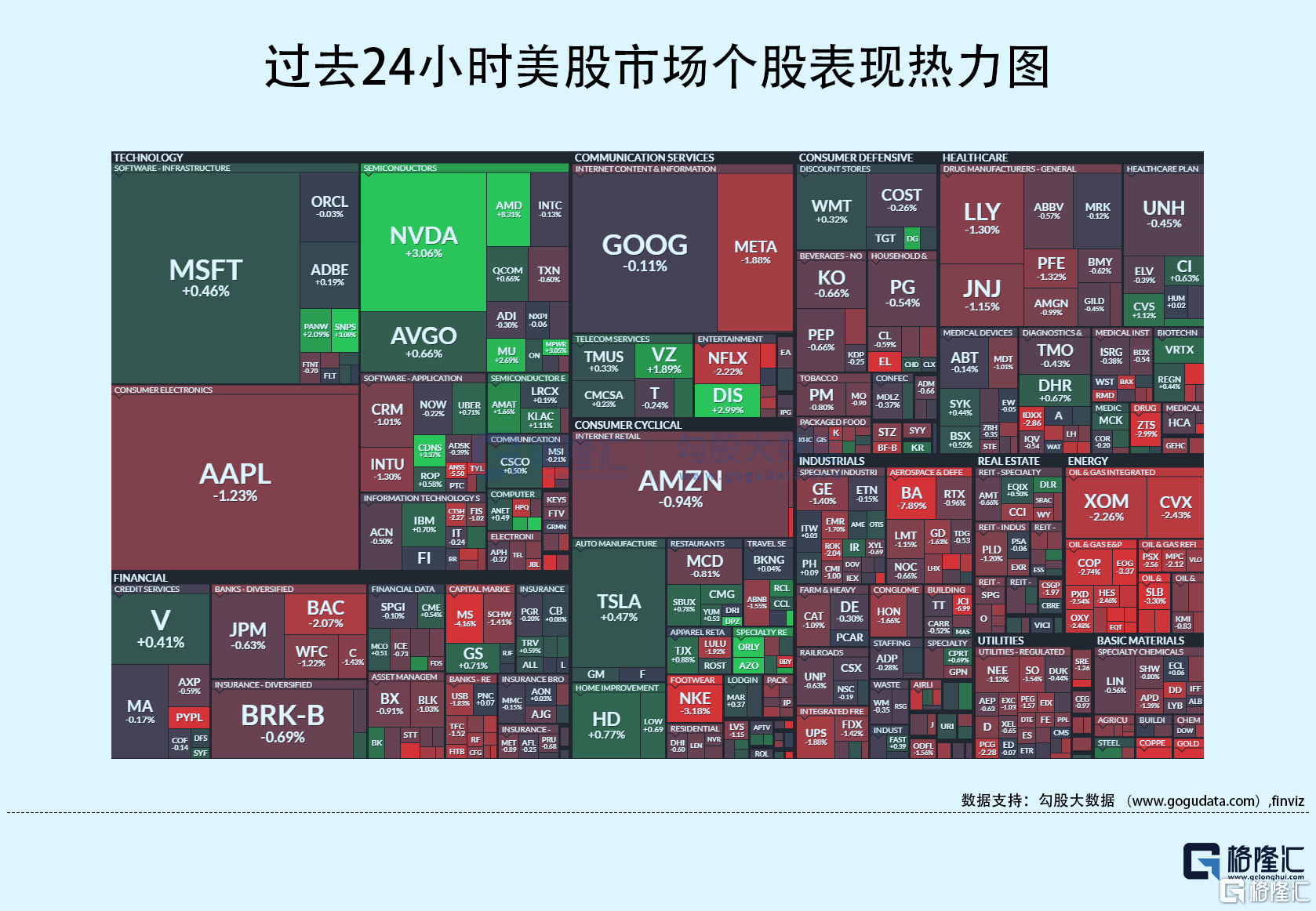

中東地緣政治升溫加上美國最新零售銷售數據優於預期,降息預期再度延後,影響多方投資情緒,不僅昨天美股下挫,今天亞股也一片慘澹,重挫547.81點,為2022年10月12日以來單日最大跌點,亦為台股史上第12大跌點,跌幅達2.68%,導致大盤直接跌落2萬點之下,終場收在19901點,成交金額5357.82億元。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出,今日不僅台股下跌,匯市也弱勢,但值得留意的是,目前盤面並沒有出現恐慌氣氛,且分析美國與台灣的經濟基本面仍相當強健,以總經面的角度來看並不存在股市大幅修正的條件,雖然短線指數跌破2萬點,預期3月8日低點為這波拉回的強勁支撐,只要不跌破多方仍佔優勢。

廖炳焜認為,在短期技術指標轉弱、中長期多頭格局未變的前提下,市場在等待18日的晶圓龍頭大廠法說會釋出激勵多方的正面訊息,但近期仍須留意中東情勢發展,中長線則需持續觀察、美中競爭、經濟動能趨緩等議題。

選股上,廖炳焜建議,AI仍是電子業2024年最大成長題材,宜擇優聚焦半導體供應鏈、AI相關族群、記憶體相關、IP、網通衛星、產業復甦及跌深回升股等。

標題:台股史上第12大跌點!法人:盤面未出現恐慌氣氛、美台基本面強健

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅爲傳播更多信息之目的,如有侵權行爲,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。