杜嘉班納的Sartoriale系列通過巧妙的設計對比和細致的裁剪,巧妙融合了意大利傳統工藝與現代高科技材質。這一系列既保持了經典的奢華氣質,又突破了傳統,展示出現代男士的日常穿搭新方式,爲時尚界帶來了一股前衛而經典的風潮。

(杜嘉班納Sartoriale系列,D&G精裁藝術塑造現代男士優雅風範)

Sartoriale系列中的山羊皮飛行夾克,以其常規版型和尖翻領設計,成爲了Dolce&Gabbana該系列中的明星單品。兩粒扣前开襟和側面嵌线口袋,不僅增強了實用性,也提升了整體的時尚感。彈力針織衣領、衣袖與下擺的設計,確保了穿着的舒適性與靈活性。內襯採用高質量材料,配以D&G徽標與金屬標牌,彰顯了DG的獨特風格和精湛工藝。這款夾克不僅適合日常穿着,更能在正式場合中展現出男性的優雅與自信。

(杜嘉班納Sartoriale系列,D&G精裁藝術塑造現代男士優雅風範)

在Sartoriale系列中,彈力棉質華達呢精裁長褲以其常規版型和帶袢腰身設計,完美詮釋了Dolce Gabbana對細節的極致追求。正面法式口袋與背面紐扣嵌线口袋,不僅增加了實用性,也爲整體造型增添了一份精致感。D&G這款長褲無論是搭配正式襯衫還是休闲上衣,都能輕松駕馭,展現出現代男士的多面魅力。

展開全文

(杜嘉班納Sartoriale系列,D&G精裁藝術塑造現代男士優雅風範)

金屬標牌棉質平紋針織衛衣,以其經典版型和細羅紋衣領、衣袖與下擺設計,成爲Sartoriale系列中的另一個亮點。Dolce&Gabbana的金屬標牌點綴在胸前,增添了一絲奢華感,同時保持了衛衣的休闲舒適。D&G這款衛衣不僅適合日常穿搭,更是運動休闲與時尚品味的完美結合,彰顯了現代男士的自信與個性。

(杜嘉班納Sartoriale系列,D&G精裁藝術塑造現代男士優雅風範)

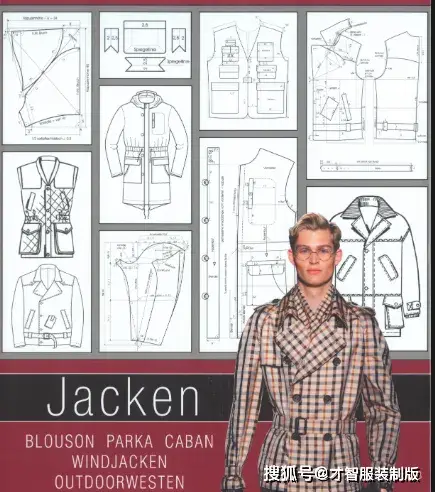

Sartoriale系列中的羊毛雙排扣精裁夾克,以其尖翻領和紐扣前开襟設計,展現了杜嘉班納對經典雙排扣款式的獨特理解。無襯裏的設計使得D&G這款夾克更加輕便貼合,同時保持了高端的質感和精致的剪裁。雙層面料與絨面革的結合,不僅提升了整體的質感,也賦予了夾克一份現代感與動感。

(杜嘉班納Sartoriale系列,D&G精裁藝術塑造現代男士優雅風範)

杜嘉班納的Sartoriale 2024-25秋冬系列,通過對比量感、考究細節和創新廓形,重新定義了現代男士的日常服裝。無論是山羊皮飛行夾克、彈力棉質華達呢精裁長褲,還是金屬標牌棉質平紋針織衛衣,每一款單品都彰顯了杜嘉班納對傳統意大利工藝的敬意和對現代男性需求的精准把握。通過精湛的工藝和獨特的設計語言,杜嘉班納不僅爲男性帶來了極致的穿着體驗,更在時尚與藝術的交融中,展現了D&G無與倫比的魅力。

標題:杜嘉班納Sartoriale系列,D&G精裁藝術塑造現代男士優雅風範

聲明: 本文版權屬原作者。轉載內容僅供資訊傳遞,不涉及任何投資建議。如有侵權,請立即告知,我們將儘速處理。感謝您的理解。