隨着年齡的逐漸增大,很多中年男性在穿搭上往往會出現一種叫做“油膩感”。

這油膩感其實就是不符合男性氣質的品位,因此在過了40歲以後,男性在穿搭上就需要適當注意一下。

如果你覺得自己的穿搭還不錯,那么很有可能別人並不是這么認爲的,畢竟這些“油膩搭配”看着沒品位,也非常掉檔次,如果你還在堅持,那么我建議你趕緊看看下面這些。

首先,第一種,我想問問大家,你們覺得緊身褲+豆豆鞋的組合怎么樣。

如果在場有女生朋友的話,應該都會重點關注一下緊身褲的女孩子,但要是男性呢?

不用說所有人都會選擇不關注。

但是爲什么這個組合叫做“油膩搭配”呢?

因爲大多數中年都穿這樣的搭配。

就算不是中年男性,但體型比較發福或者身材也不出挑的人,一般都會選擇穿緊身褲。

展開全文

甚至還有點油膩。

所以,我不得不說,這個組合真的要命。

即使是上半身比較有魅力的人,下半身也很容易讓人覺得有着很高的反差感,而且怎么都顯得不搭調。

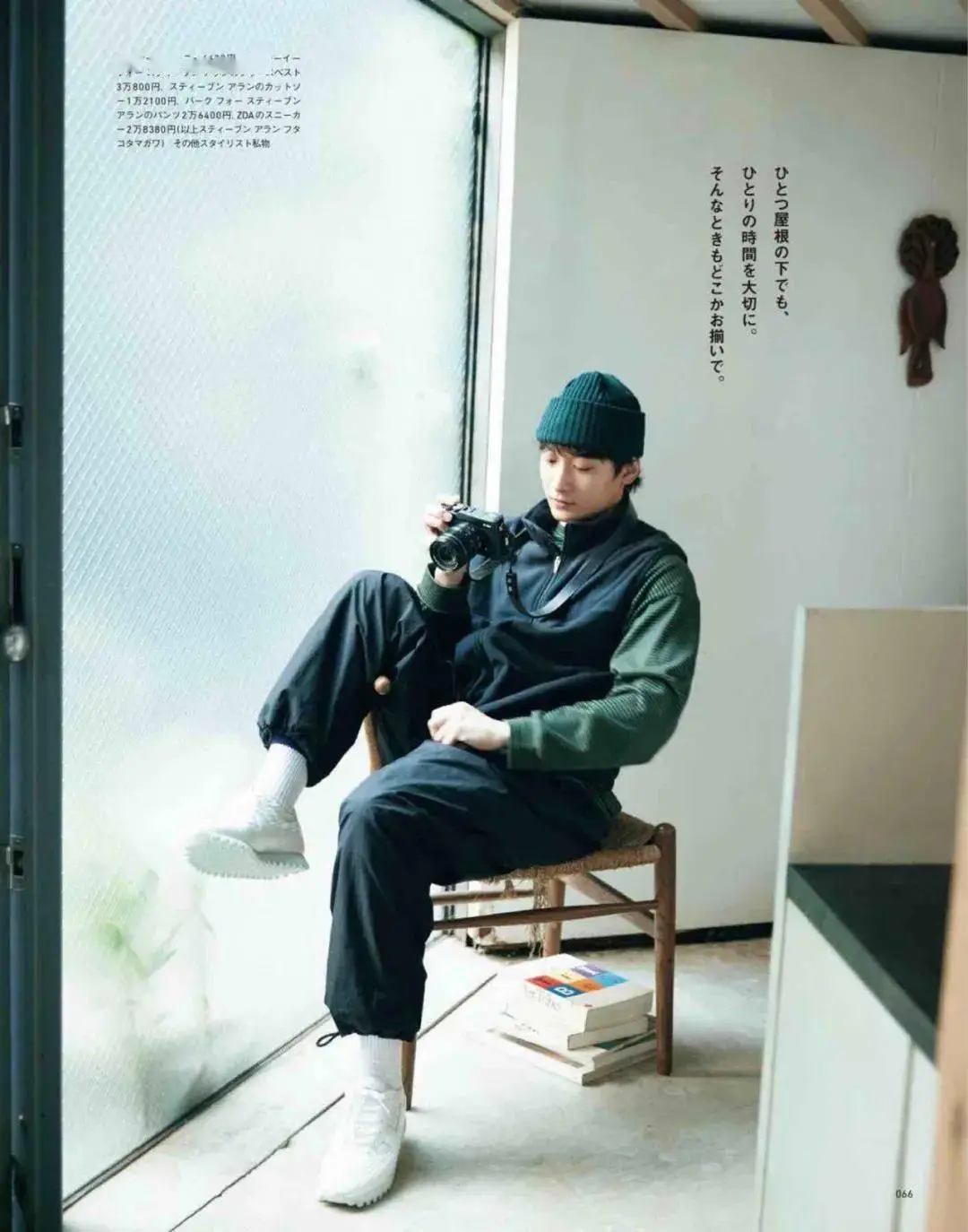

對於這樣的組合,我建議還是選擇穿一條稍寬松點的褲子比較好,這樣穿出的褲子就算是寬松的工裝褲也還是ok的。

只要內心陽光一點,都是很有魅力的。

第二種,“棒球服+帽衫”一般也出現在年輕人的身上,那種感覺就是又當又立,又想要融入年輕人的年輕圈,但是又不愿意放下自己固執老成的一面。

其實這種搭配對吧,更加側重於內搭,也就是帽衫的選擇,如果是深色夾克或polo衫,那么就相當於把自己的風格和喜好給壓制住了,這才是最重要的。

但其實這也並不能說深色夾克不好,只是在中年男性的身上如果看到這樣搭配,都會顯得沒有品位要么就格格不入。

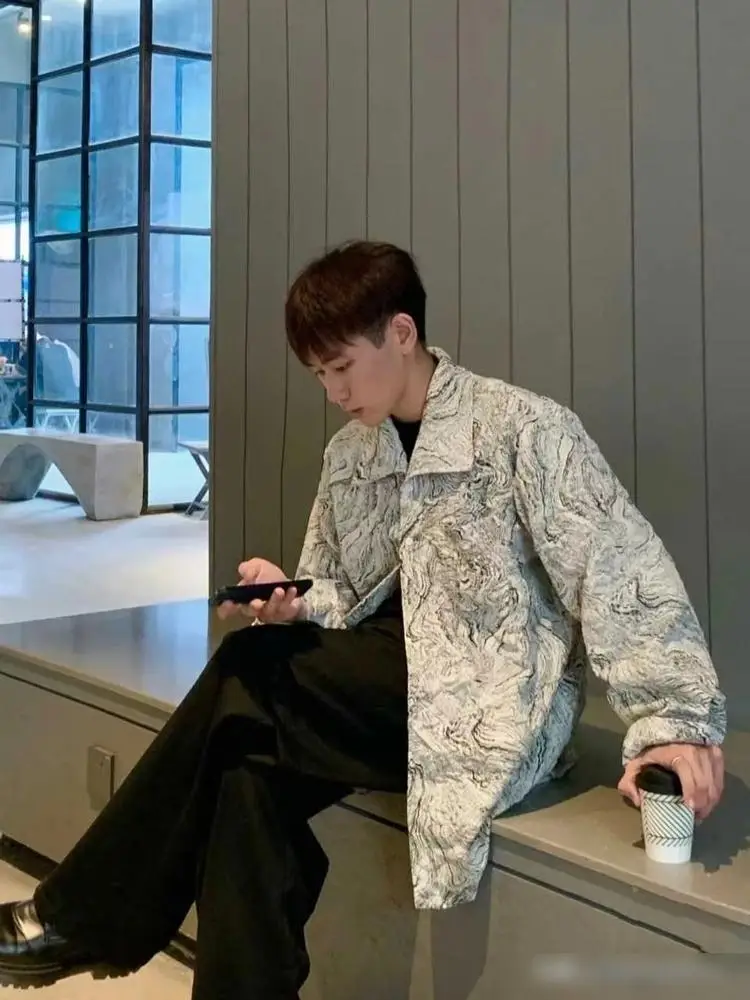

如果你稍微打开一下自己的思維,從圓領襯衫的下擺來尋找新的靈感,或許就能夠找到很多靈感,來達到完美搭配。

以代替剛剛提到的這類搭配,因爲夾克和襯衫正好可以形成一種交叉感,這樣才能形成一種交叉美,同時也增加了上下之間的層次感。

然而如何實現這一點呢?

建議你可以從襯衫的顏色和紋理入手,通過深淺、均勻等方式來實現交叉穿搭。

並且,從顏色和紋理兩者的不同組合都能夠形成不同的交叉類型,並形成不同的風格,便能夠更好地實現這種交叉美,同時又不會顯得那么隨意。

最後一個就是投衫shirt 工裝褲 大頭鞋。

還是那句話,這類搭配在年輕人身上都不合適,對中年人來說更是不合時宜。

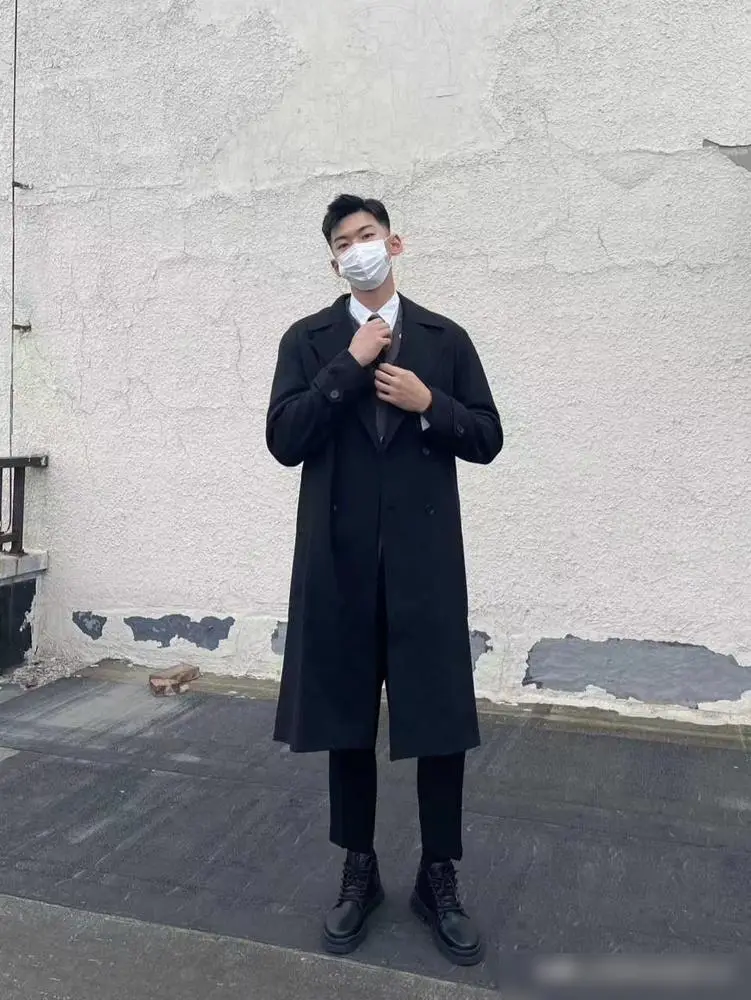

既然已經是中年男性了,就不能再穿那種稚嫩又想裝酷的衣服了,還是應該選擇成熟穩重一些的投衫shirt比較合適。

即使選擇有圖案logo的投衫shirt,也不應該是那種牌子logo大到遮住整個人臉的。,雖然年輕的時候,誰都有點過,不懂事兒,希望中年待客能夠更加注意形象問題,給人留下負責任和靠譜的印象。

其實很多中年男性更看重的是休闲與舒適性,工作的時候穿西裝,就只能選擇在闲暇時光選擇休闲裝來達到舒適性。

中年男性民間休闲裝一般比較好的西裝外套,最常見的就是牛仔外套和休闲西服。

那么這兩者該如何搭配呢?

第一種就是休闲褲和運動鞋的組合,對於這個搭配,我只想說,中年男性一般身材都不會太好,所以還是需要考慮一下修身的問題。

運動鞋雖然現在較爲流行,但是對於中年男性來說就不要選擇那種厚底鞋,更加適合的是簡約又柔和的設計鞋子。

至於褲子方面比較推薦卡其布工裝褲,可以中和上半身比較休闲場合,在整體上更顯溫文爾雅,不會十分拘謹。

但如果是比較喜歡牛仔褲的話,這也是可以相互替換的,只需要將褲腳細一點,不要拉長褲腳就ok了。

中年男性一定要避免穿帶有兒童圖案的衣服,但這並不是說不能穿帶圖案的,注意選擇適合自己的圖案就好了。

第一種對比推薦格子圖案,因爲格子和麻點圖案屬於比較經典且不會過時,因此非常適合中年男士。

第二種則是屬於青年大學生風格,即運動風,通常這種風格很少有人在工作場合穿着,一般都是在日常生活中使用,所以沒有時間限制。

但是這種隨意性比較強,有的人更喜歡簡約一點,所以我比較推薦套裝,這種套裝只需要有統一的顏色就好了。

只需要不對稱,而且顏色偏向於淺色調,會顯年輕一些,但不能直接選擇小花小草這樣的圖案,在男生這邊會顯得沒有分寸,給人感覺不踏實,沒有責任感。

標題:男人過了40歲,建議少穿這些“油膩搭配”,看着沒品位還掉檔次

聲明: 本文版權屬原作者。轉載內容僅供資訊傳遞,不涉及任何投資建議。如有侵權,請立即告知,我們將儘速處理。感謝您的理解。