核心觀點

2023下半年以來,人民幣匯率的走勢特徵發生了明顯變化,理解這些變化及其背後影射的問題,對於匯率走向和貨幣政策研判具有重要意義。

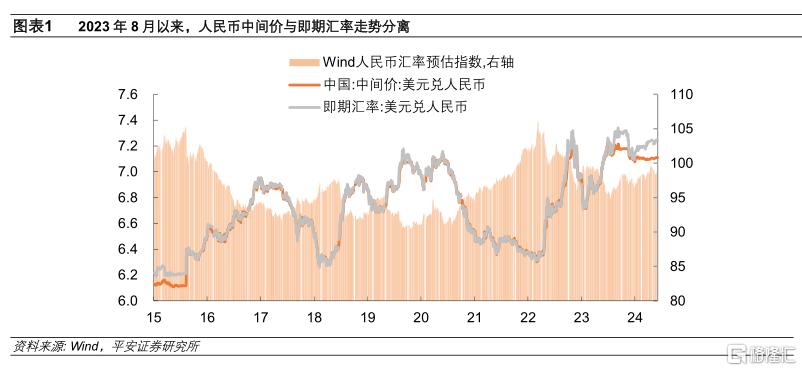

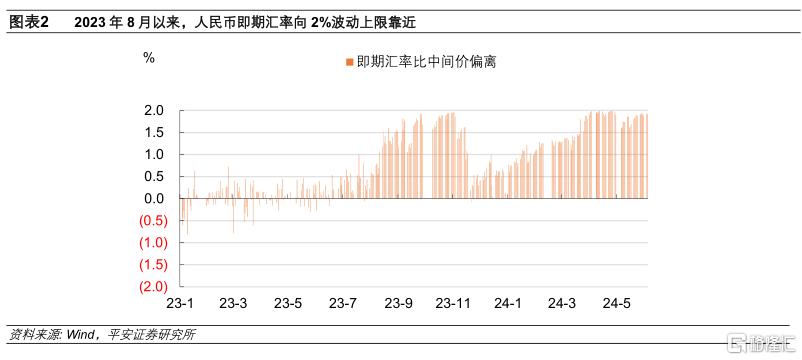

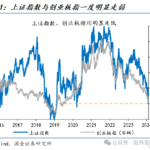

一、從人民幣中間價的變化說起。2023年8月以來,美元兌人民幣匯率中間價與即期匯率出現了顯著、持續的分離,2015年“811”匯改所確立的中間價定價模式發生了變化。這一變化有兩個伴生的影響:一是,每日即期匯率與中間價的偏離幅度頻繁逼近每日2%的波動上限。2024年以來美元兌人民幣中間價保持在7.1附近,使得7.25附近成爲在岸人民幣即期匯率的“硬約束”。二是,人民幣對一籃子貨幣匯率與人民幣兌美元匯率從同向變動轉爲反向變動。2023年8月以來人民幣對美元匯率在歷史低位波動,而人民幣對一籃子貨幣匯率趨勢性走升。

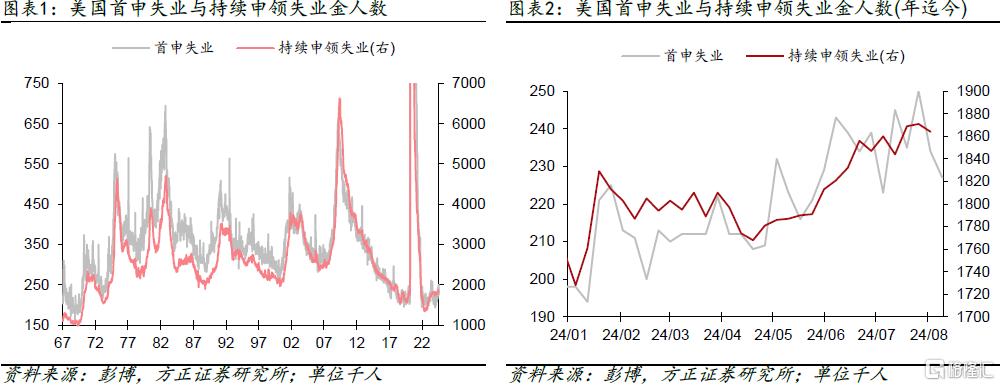

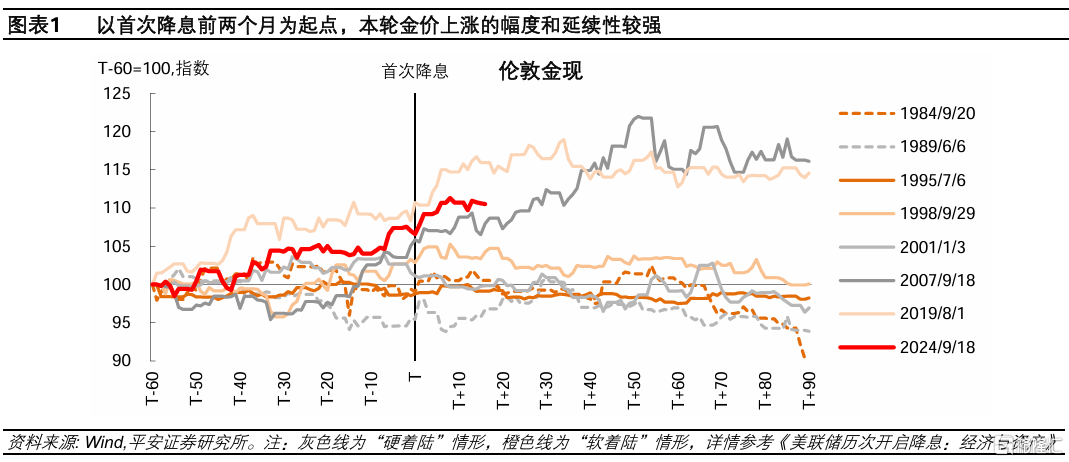

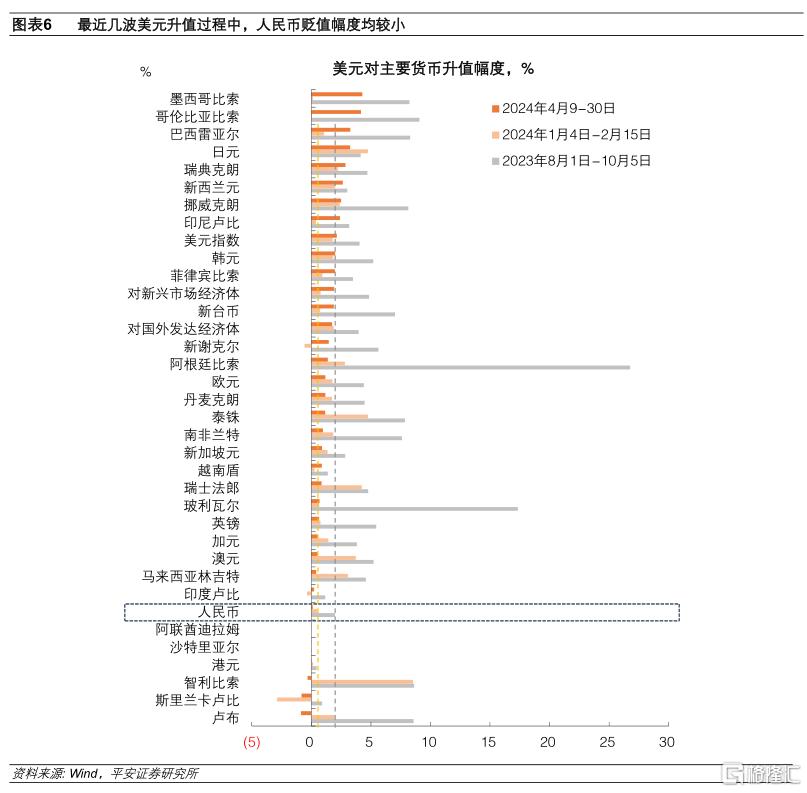

二、 人民幣扮演亞洲貨幣的“壓艙石”。人民幣在近幾次美元顯著上漲的過程中成爲非美貨幣中的強勢貨幣。1)2023年8-10月,隨着市場逐步定價美聯儲繼續加息和更晚降息,美元指數升值約4%,但對人民幣僅升值2%。2)2024年4月9日公布的美國2月CPI數據再超預期,市場對全年降息次數的預期從2.6次迅速下調至1.6次,帶動美元指數急升2%,新興市場貨幣出現急貶,而同期,美元兌人民幣匯率僅略升0.1%,讓人不禁聯想到1997年亞洲金融危機時期的情形。後續美元指數的走向,仍將圍繞美聯儲降息預期的變化和美國經濟的相對強勢程度而變。美聯儲較早降息將有助於人民幣匯率升值,進而緩和匯率對國內貨幣政策的掣肘,但目前狀況尚不能明確指向該路徑。

三、 低利率下人民幣仍有內在貶值壓力。這集中體現在跨境資本流出的增加。具體體現爲:1)企業和居民持匯意愿增強,4月結匯意愿下降到58.4%、售匯意愿擡升至70.4%,二者裂口顯著拉大,在2015-2016年人民幣貶值壓力較大時也是如此。2)外資企業利潤匯出加快,今年3、4月份收益和經常轉移出現了超季節性的更大逆差,隨着分紅季的來臨還可能進一步加大。3)外商直接投資收縮和對外直接投資擴張,以人民幣計價的外商直接投資累計增速去年6月开始轉負,今年1-4月降至-27.9%,而1-3月非金融類對外直接投資增速爲8.4%。4)中美利差深度倒掛下的美元債融資減少。一方面,企業有提前償還美元債務的訴求,另一方面,以房企爲代表的美元債務融資需求下滑。

四、 匯率對利率的約束有待松動。隨着國內低物價的延續,目前事實上形成了“高實際利率vs低實際匯率”的內緊外松式組合。貨幣政策在利率與匯率之間事實上更偏重於穩匯率,而在促進國內物價水平回升中的作用亟待提升。隨着美聯儲降息時點推後,逐步釋放人民幣中間價的彈性,有利於貨幣政策“以我爲主”,提升宏觀調控的主動性。

風險提示:美國通脹粘性超預期,外商直接投資大幅收縮,中美經貿衝突急劇升溫。

正文

2023年下半年以來,人民幣匯率的走勢特徵發生了明顯變化,理解這些變化及其背後影射的問題,對於下一步匯率走向和貨幣政策的研判具有重要意義。我們認爲,在平穩中間價的約束下,今年以來人民幣成爲非美貨幣中的強勢貨幣,但近期跨境資本流出壓力增大,意味着人民幣的內在貶值壓力不減。我們認爲,當前貨幣政策在利率與匯率之間事實上更偏重了穩匯率,而在促進國內物價水平回升中的作用亟待提升。隨着美聯儲降息時點推後,逐步釋放人民幣中間價的彈性,有利於貨幣政策“以我爲主”,提升宏觀調控的主動性。

一、從人民幣中間價的變化說起

2023年8月以來,美元兌人民幣匯率中間價與即期匯率出現了顯著、持續的分離,2015年“811”匯改所確立的中間價定價模式發生了變化。

這一變化有兩個伴生的影響:

一是,每日即期匯率與中間價的偏離幅度頻繁逼近每日2%的波動上限,2024年以來美元兌人民幣中間價保持在7.1附近,使得7.25附近成爲在岸人民幣即期匯率的“硬約束”。

二是,人民幣對一籃子貨幣匯率與人民幣兌美元匯率從同向變動轉爲反向變動,2023年8月以來人民幣對美元匯率在歷史低位波動,而人民幣對一籃子貨幣匯率趨勢性走升。其背後邏輯在於,當美元指數上漲時,人民幣對美元貶值幅度小於其它貨幣對美元貶值的幅度,就會形成人民幣對其它貨幣匯率的升值。在CFETS人民幣指數中,美元的權重爲28%(美元19%+港幣3%+沙特裏亞爾3%+阿聯酋迪拉姆2%),若考慮美元對其它不完全掛鉤美元貨幣的影響權重,根據張衝等(2021)的測算[1],2020年以前美元的實際權重達到51.7%,疫情後下降到低於50%。因此,人民幣對美元貶值、對其它籃子貨幣升值,就會體現爲對整體一籃子貨幣匯率升值。

二、人民幣扮演亞洲貨幣的“壓艙石”

這兩個伴生影響的結果就是,使得人民幣成爲非美貨幣中的強勢貨幣。由於同期日元的史詩級貶值,人民幣在近幾次美元顯著上漲的過程中成爲亞洲貨幣的“壓艙石”。

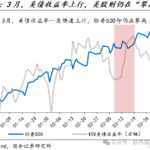

2023年7月美聯儲完成最後一次加息以來,圍繞美聯儲是否停止加息、何時开啓降息、以及2024年降息次數的預期,成爲影響美元指數走勢的一大主導因素。根據CME Fed Watch tool計算截至今年6月會議和12月會議的降息次數預期,可見其與美元指數呈高度反向相關。

2023年8-10月,由於國際油價大漲、及隨後出現的美國通脹數據超預期,在美聯儲的鷹派引導下,市場逐步定價繼續加息和更晚降息,期貨市場反映的截至2024年6月的加權平均降息預期從2.3次下降到0.2次附近,美元指數隨之從102左右上漲至106左右,升值約4%。在此期間,美元對幾乎所有主要貨幣升值,對新興市場貨幣平均升值(按貿易規模加權平均)4.9%,但對人民幣僅升值2%,幅度僅高於越南盾、印度盧比、斯裏蘭卡盧比和完全掛鉤美元的港幣、阿聯酋迪拉姆、沙特裏亞爾。

2023年11-12月,隨着美國通脹數據降溫、美債收益率在供需失衡擔憂下突破5%,美聯儲开始暫停加息,市場重新定價降息。到2023年末,對2024年美聯儲降息次數的預期達到6次,美元指數重新回落到101附近。美元兌人民幣即期匯率回到7.1附近,與中間價的背離得以收斂。

2024年以來,市場對美聯儲降息的預期不斷調整下修,背後是美國通脹粘性和經濟韌性的呈現,美元指數整體呈上漲趨勢。但2024年以來,美元兌人民幣中間價進入了低波動狀態,截至目前一直保持在7.1附近窄幅波動。隨着人民幣即期匯率趨於貶值,二者再度分離,並形成了中間價對即期匯率的“硬約束”。

2024年以來的美元指數走勢大致分爲三個階段:

1)2月中旬到3月,市場對美聯儲降息的預期調整到3次左右,與點陣圖的指引彌合,美歐經濟預期差曾主導美元走出一段“V型”波動。

2)4月9日公布的美國2月CPI數據再超預期,市場對全年降息次數的預期從2.6次迅速下調至1.6次,帶動美元指數從104急升至106,升幅2%。也是在這一時期,新興市場貨幣出現急貶(以墨西哥比索、巴西雷亞爾、日元、印尼盧比、韓元、菲律賓比索等貶值幅度最大),引發廣泛關注。而同期,美元兌人民幣匯率僅略升0.1%,讓人不禁聯想到1997年亞洲金融危機時期的情形。

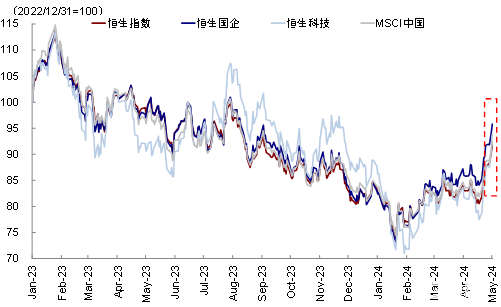

3)5月以來,隨着全年降息預期穩定在1次,美歐經濟預期差重新成爲美元指數的主導因素,帶動美元指數回落。市場對新興市場的擔憂隨之緩解,新興市場股市也走出“√型”強勢反彈。

後續美元指數的走向,仍將圍繞美聯儲降息預期的變化和美國經濟的相對強勢程度而變。在降息預期穩定的情況下(同時意味着美國經濟景氣度變化不大),取決於非美經濟、尤其歐洲經濟的運行狀態;而通脹回落的速度、美國經濟景氣度倘若發生非线性變化,則很可能觸發美聯儲降息預期的劇烈調整,從而帶動美元指數反向而動。對人民幣匯率而言,美聯儲較早降息將有助於即期匯率升值(從而向中間價收斂),進而緩和匯率對國內貨幣政策的掣肘,但目前狀況尚不能明確指向該路徑。

三、低利率下人民幣仍有內在貶值壓力

盡管2024年以來在平穩中間價的約束下,美元兌人民幣即期匯率“有頂”,但從跨境資本流動情況來看,人民幣仍有不小的內在貶值壓力。這集中體現在跨境資本流出的增加:企業和居民持匯意愿增強、外資企業利潤匯出加快、外商直接投資收縮和對外直接投資擴張、以及中美利差深度倒掛下的美元債融資減少。

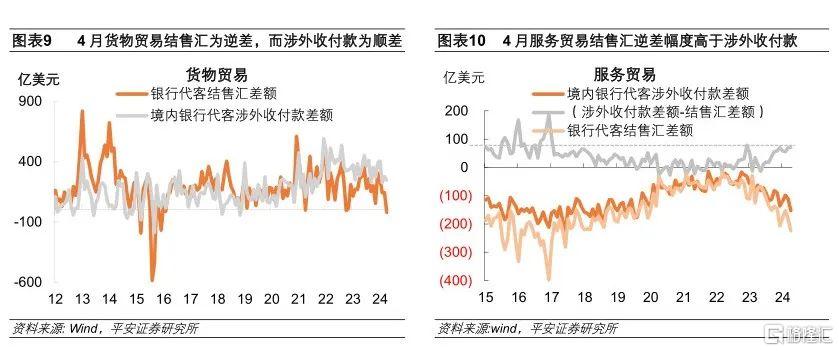

2023年7月以來,銀行代客結售匯當月值持續爲逆差,今年4月這一逆差擴大爲366.53億美元,創2017年以來最低。這一方面是涉外收付款實際需求逆差擴大的結果,另一方面,也源於企業居民的結匯意愿下降、售匯意愿擡升,人民幣貶值預期較強。這體現在以下幾組數據上:

4月結匯意愿下降到58.4%、售匯意愿擡升至70.4%,二者裂口顯著拉大,體現了人民幣貶值預期較強,市場主體更傾向於持有外匯。這一趨勢從去年9月就已开始呈現,去年12月到今年2月人民幣貶值壓力較小時曾有收斂。在2015-2016年人民幣貶值壓力較大時也是如此。

4月貨物貿易的涉外收付款保持順差、但結售匯轉爲逆差,側面體現了企業賺取外匯後較少結匯,希望等待更好的結匯價格。

4月服務貿易的結售匯逆差規模顯著高於涉外收付款逆差,一定程度上體現了居民部門的換匯、持匯需求較強。隨着疫情放开後出國旅遊增多,這一差距已回到2017年的水平。不過,服務貿易的涉外收付款逆差相比2017年還有差距,意味着可能有部分以出國旅遊爲名義的換匯。

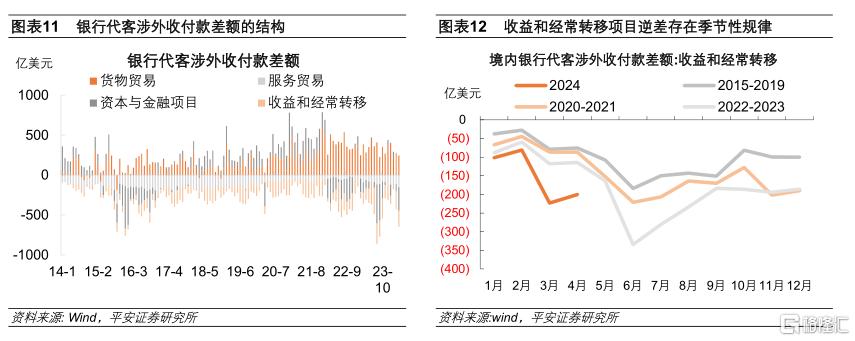

從境內銀行代客涉外收付款差額的結構來看,實需用匯壓力最大的是資本與金融項目、以及收益和經常轉移。其中:

收益和經常轉移主要體現企業支付境外員工報酬、向境外投資者分紅等活動,在每年5-7月有季節性購匯壓力。疫情以來,收益和經常轉移逆差趨於擴大,今年3、4月份出現了超季節性的更大降幅,體現外資企業加快利潤匯出的衝動較強。這一資本外流壓力隨着分紅季的來臨還可能進一步加大。

資本與金融項目主要受到直接投資分項的拖累,而證券投資分項在2022年出現大額逆差後,近期表現良好。2022年8月以來直接投資涉外收付款持續爲逆差,且在2023年8月以來逆差進一步拉大,今年4月以295億美元創下新低。直接投資逆差的擴大主要有三方面原因:

資本與金融項目主要受到直接投資分項的拖累,而證券投資分項在2022年出現大額逆差後,近期表現良好。2022年8月以來直接投資涉外收付款持續爲逆差,且在2023年8月以來逆差進一步拉大,今年4月以295億美元創下新低。直接投資逆差的擴大主要有三方面原因:

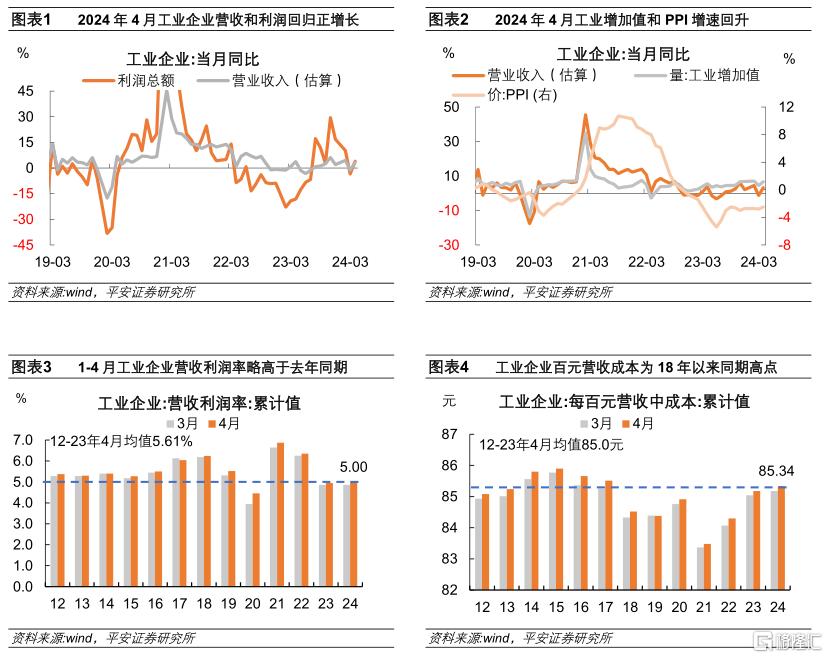

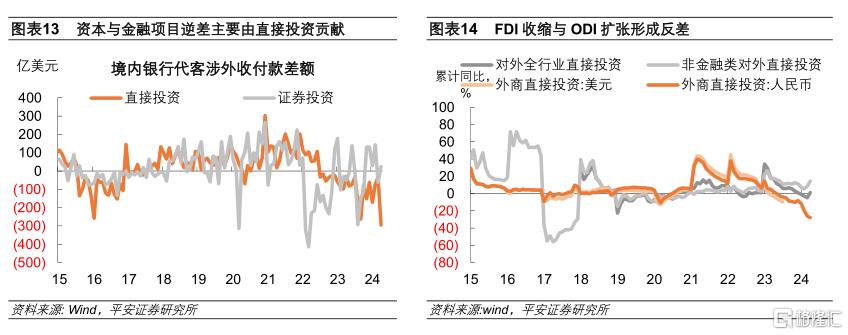

一是,外商直接投資的收縮與對外直接投資的擴張形成反差。以人民幣計價的外商直接投資累計增速去年6月开始轉負,今年4月降至-27.9%;而非金融類對外直接投資增速去年升至10%以上,今年1-3月增速小幅回落至8.4%,對外全行業直接投資(包括金融和非金融類)增速回落幅度相對較大,但仍顯著高於外商直接投資增速。可見,4月直接投資大幅逆差的形成,更主要是外商直接投資收縮導致的。

二是,中美利差深度倒掛情況下,企業有提前償還美元債務的訴求。2023年5月以來,中美利差倒掛的程度進一步加深,截至5月28日,1年期和10年期中美國債利差分別達到-3.55%和-2.44%。

二是,中美利差深度倒掛情況下,企業有提前償還美元債務的訴求。2023年5月以來,中美利差倒掛的程度進一步加深,截至5月28日,1年期和10年期中美國債利差分別達到-3.55%和-2.44%。

三是,以房企爲代表的美元債務融資需求下滑。2022年以來,中資美元債年度淨融資額轉爲負值,其中主要是中美利差倒掛、人民幣貶值的影響。此外,美元地產債淨融資從2021年即已轉爲負增,國內房地產市場調整也在較大程度上加大了直接投資收支逆差的壓力。

四、匯率對利率的約束有待松動

在近期對貨幣政策的研究和討論中,利率與匯率的羈絆是個繞不开的話題。2023年8月以來,央行僅在2023年8月15日下調7天逆回購利率10bp、2023年9月15日和2024年2月5日分別降准25bp和50bp、2024年1月22日下調5年期LPR 25bp,此後未再動用降准、降息工具,避免釋放過於寬松的貨幣政策信號。其中,人民幣匯率也許是個重要考量。

然而,隨着國內低物價的延續,目前中國形成了“高實際利率vs低實際匯率”的組合,也就是說,低物價背景下,我國貨幣政策是“內緊外松”的。一方面,經CPI和GDP平減指數調整的一季度一般貸款加權平均利率分別爲4.27%和5.34%,處於歷史高位區間,要更好激發經濟主體活力有必要降息。另一方面,經各國CPI調整的人民幣實際有效匯率指數自2023年6月以來一直在92附近窄幅波動,是2014年9月以來最低水平,而4月人民幣名義有效匯率指數爲106.54,二者差距爲歷史最大。實際有效匯率剔除了通貨膨脹對各國貨幣購买力的影響,其變動可以更好地反映一國貿易商品的國際競爭力,也能夠更加真實地反映一國貨幣的對外價值。因此,雖然目前人民幣匯率表現相對強勢,但並不影響中國商品的對外競爭能力。

造成這種局面的原因在於,當前貨幣政策在利率與匯率之間事實上更偏重於穩匯率,在促進國內物價水平回升中的作用亟待提升。就此而言,貨幣政策對內寬松,有助於彌合海外與中國物價的“高低差”,進而使人民幣實際有效匯率與名義有效匯率的裂口得以收斂,是更加內外平衡的貨幣政策取向。

隨着美聯儲降息時點推後,如果我們持續把匯率放在更優先位置,那么國內貨幣政策就可能過長時間地受到海外牽制,從而喪失宏觀調控的主動性。4月中國社融出現罕見負增、PPI環比連續6個月爲負,4月30日中央政治局會議明確“要靈活運用利率和存款准備金率等政策工具”,貨幣政策方向已然明晰。

我們認爲,宏觀調控需要在對內與對外、財政與貨幣之間形成更好協同。在財政與貨幣之間,更加突出財政在穩增長中的作用,1-4月廣義財政支出同比下降2.3%,亟需加快政府債券發行、適度放松地方化債約束,爲財政政策蓄力;在對內與對外之間,更加注重貨幣政策“以我爲主”,適時降准、降息以促進中國經濟的新舊動能平穩轉換。而在匯率管理中,可逐步釋放人民幣中間價的彈性,使之向即期匯率重新靠攏。

風險提示:美國通脹粘性超預期,外商直接投資大幅收縮,中美經貿衝突急劇升溫。

注:本文來自平安證券發布的《人民幣匯率的新特徵與新趨向》,報告分析師:鐘正生 S1060520090001,張璐 S1060522100001

標題:人民幣匯率的新特徵與新趨向

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

![Apple Watch 10螢幕放大 AirPods 4推主動式降噪功能機型[影] Apple Watch 10螢幕放大 AirPods 4推主動式降噪功能機型[影]](https://buzzdope.com/wp-content/uploads/2024/09/974x600_wmkn_560434143629_0.jpg)